Todavía recuerdo lo que un programador veterano me dijo en una comida a los pocos días de entrar en su empresa.

Yo en esa época era un tipo con mucha fuerza, muchas ganas de hacer cosas nuevas y mucha ilusión. La empresa que me contrató, en concreto el jefe, estaba encantada con mi actitud y mi aptitud. En unos pocos días ya había puesto todo lo que estaba a mi alcance patas arriba, había empezado a redefinir procesos, a implantar nuevas técnologías y, en definitiva, a aportar mis ideas. Y los jefes me lo permitían por supuesto. No solo me lo permitían si no que lo reforzaban.

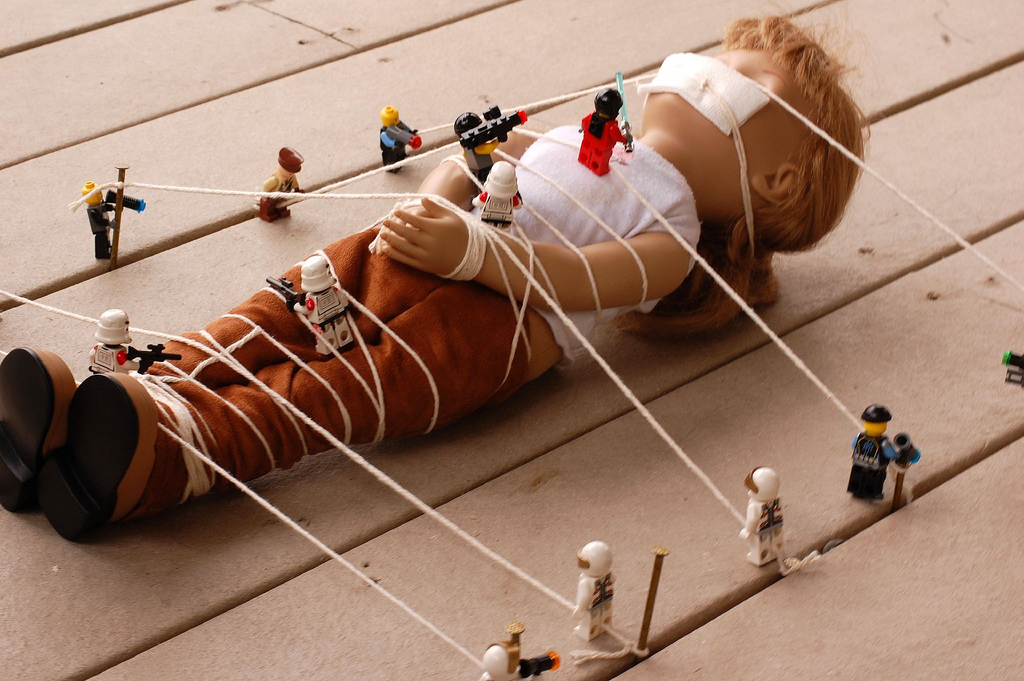

Este programador del que os hablo me dijo que yo era el «Golden Boy». El nuevo chico de moda en la empresa. Que aprovechara mi momento porque lo nuevo siempre gusta, pero que esa época pronto pasa y te conviertes en lo viejo.

Más adelante supe que el autor de estas amargas palabras había sido el «Golden Boy» de su momento, pero que había quedado relegado a un segundo plano. Tuve la ocasión de trabar una buena amistad con el. Resultó ser un hombre muy inteligente, muy inquieto y con unas ideas excelentes, pero que había quedado encasillado y que la propia empresa no le permitía aportar como antes lo había hecho.

La empresa en determinado momento decidió que era el momento de hacer las cosas de un modo diferente y, en vez de recurrir a su contrastada experiencia para innovar, optó por ni siquiera escucharle y directamente traer a otra persona de fuera. El era el tipo que sabía hacer A, B y C, nadie le preguntó si sabía hacer D. Y por eso me habían contratado a mí.

Ocurrió algo evidente. Este señor decidió abandonar a empresa a las pocas semanas, completamente desmotivado por la situación. Una auténtica pena porque era una persona más que válida y que hubiera sido capaz de hacer lo mismo que estaba haciendo yo si se le hubiera dado la oportunidad. Incluso podría haberlo hecho mejor porque contaba con más experiencia de la que yo tenían entonces.

¿Y que pasó conmigo? Pues tres cuartos de lo mismo. El primer año me dio tiempo a hacer mi «primera revolución» y luego me convertí en el tipo que hacía D, E y F. Me relegaron a hacer tareas rutinarias y no me dejaron participar el los procesos de innovación. De hecho, ni siquiera me informaban de muchos de estos procesos. Los «Golden Boys» ahora eran otros y yo me aburría como una ostra y no me sentía valorado, así que cambié de trabajo a los pocos meses.

¿Y qué le ocurrió a la empresa? Pues no les va muy bien. Llegó un momento en el que 2 o 3 de estos «Golden Boys» no funcionaron como esperaban y la empresa sufrió mucho por su mal trabajo. Por ello, decidieron empezar a pagar más salario por las nuevas incorporaciones y a contratar solo gente con experiencia contrastada. Pero claro, tener experiencia en empresas de éxito no implica necesariamente que tu seas el artífice de ese éxito. Así que la composición de la plantilla ahora es básicamente gente que se ha quedado apoltronada y que lleva demasiados años para irse y gente nueva que cobra el doble que la gente apoltronada. No les va muy bien como puedes comprender, pero todavía leo entrevistas de mi antiguo jefe donde se sigue jactando de que su empresa apuesta por atraer talento.

Y yo no dejo de pensar, ¿no es mejor valorar lo que tienes en casa que traer gente de fuera y continuamente? ¿Qué hubiera pasado si me hubieran dado las herramientas necesarias para continuar mi revolución? Pero no, lo nuevo siempre es mejor y las personas solo son capaces de hacer lo que ya han demostrado saber hacer en el pasado.

Nunca dejará de sorprenderme la falta de visión de personas que, a priori, parecen inteligentes.

Deja un comentario ¡Tu opinión me interesa!